人工膝關節的演進

Evolution of total knee arthroplasty

找回自由步伐,重啟美好人生

第一代與第二代(1960-1980) 已淘汰

早期原型階段

設計較簡單,模仿性低。

通常為「單一軸心」鉸鏈型(hinged prosthesis)。

運動方式接近直線鉸鏈,無法模擬正常膝關節複雜運動。

穩定性依賴於機械結構,而非韌帶。

使用材質多為金屬對金屬或金屬對聚乙烯。

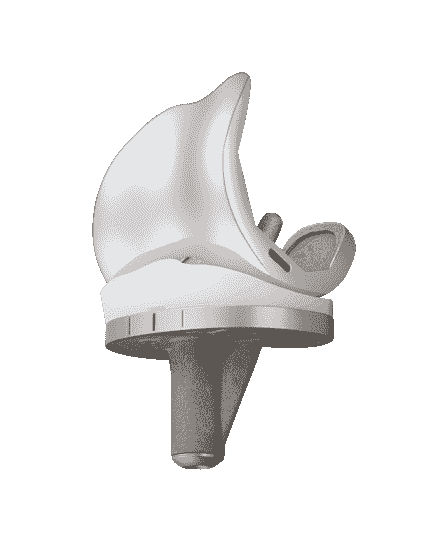

第三代人工膝關節(1980-2010)( 健保支付項目)

符合解剖設計的現代化膝關節

- 更貼近解剖結構與功能設計。

- 有更多選擇,如:

- CR type: 保留後十字韌帶,更趨近自然膝蓋,然而穩定性較差。

- Posterior Stabilized (PS):移除後十字韌帶,利用人工設計提供穩定性。較穩定,耐用性強。

- Mobile-bearing:可移動的承重平台,理論上可以減少應力集中,然而需要較多骨頭切除。

臨床效果:

- 大幅延長使用壽命(15–20年)。

- 能夠滿足大部分人生活需求。

- 對於要求較高之病人,還是有機械感,不夠自然。

第四世代(2010s–現在):個人化與智能導向

符合目前科技與病人要求的主流的設計

1. 量身訂做,貼合你的膝蓋

醫師可以用軟體事前規劃幫你,然後設計出「適合你膝蓋形狀」的人工關節,不再是「一種尺寸大家用」。而是個人化尺寸。

2. 新材料,使用更久

第四代人工關節使用抗磨損材料,大幅減少磨耗與鬆脫的機會。根據研究,許多病人的人工膝蓋可以使用20年以上。

3. 術後走路更自然

新的設計更符合膝蓋的原始結構與運動方式,讓你走路、上下樓梯時比較不會感覺「卡卡的」或「不穩」。

4. 防過敏塗層

5.更貼近人體工學,第三代脛骨部分沒有內外區分,然而第四代強調個人化區分,能夠更貼近人體自然運動。

© 2021-2025